(50)鮨屋の高級店化と消費者の稼ぐ力(2025.3.17)

10年ほど前、名古屋で足繁く通っていた鮨屋があった。リーズナブルな価格でしかも美味しい。そんな店だった。ある時、大将が息子の代になり店内も高級感あふれる内装に改装をされた。リニューアルの案内があったのでその後、行ったら1人3万円。

「これはない」とそれ以来、その鮨屋には行っていない。

しかし今思えばこの鮨屋は時代を先取りしていたのだろうか。

ここ数年、「予約が取れない高級鮨店」がメディアやSNSを賑わせている。東京のみならず地方都市でも1人3万円を超える鮨店が次々に誕生し、「寿司=庶民のごちそう」という従来のイメージは大きく変わった。

そもそも鮨は、江戸時代に誕生した「早寿司」にルーツを持ち、握り寿司の形となったのは19世紀初頭である。戦後は町場の寿司屋として庶民に定着し、家族での外食やハレの日の食事として親しまれてきた。だが1990年代、バブル経済の影響を受けて銀座などに高級カウンター寿司が登場し、接待や政財界人向けの特別な空間として人気を博すようになる。

「高級鮨」が一つの食文化として確立したきっかけの1つは、2007年の『ミシュランガイド東京』創刊である。「すきやばし次郎」などの名店が世界に紹介され、寿司職人の技術や素材選びが芸術として評価され始めた。以降、2010年代には「おまかせ」スタイルが主流となり、職人の裁量によるライブ感のある“体験型グルメ”としての価値が高まっていく。

さらに訪日外国人、とくに富裕層は「本物の日本」を求めて寿司店に殺到。中国や欧米のグルメ層から高評価を受けたことで、鮨はグローバルな高級食文化の一翼を担う存在となった。また、SNSの普及により「映える食体験」や「予約困難な特別感」が新たな価値として若年層にも支持されている。

この流れは一過性のものか、それとも限定的なものなのか。予約困難ということならばニーズがあるということだと言われたら言い返す言葉は見つからない。

閑話休題。

昨年から米の価格が上がり政府は価格高騰対策として備蓄米の放出を決定、入札、落札をした取り扱い業者への引き渡しが3月18日から始まった。今後、卸売業者などを経てスーパーなどの店頭に並ぶのは24日以降になる見通しだが、果たしてこれで消費者が納得する価格まで下がるのだろうか。

今回は米の価格が高騰していることで備蓄米の放出という事態になったが生産量と消費量のバランスはどうなっているのだろうか。

農水省が令和6年8月に発表した「米の消費及び生産の近年の動向」によればR5年6月時点で年間の主食用米の需要量は702万トン。(うち業務用(外食・中食含む)は全体の40%。)同省が12月10日に発表した2024年の米の収穫量は前年比2.7%増の約680万トンでやはり需要量の方が大きくなっている。

一部メディアでは米の買付・転売業者の存在が今回の要因と伝えていたが単純に需要と供給の問題で転売業者の存在はあったとしても全体ではその影響は僅かだと思う。今回は備蓄米21トンを放出するというがそれで本当に消費者が納得する価格になるかは大いに疑問である。

米は日本人の主食として過去、政策に大きく左右されてきた産業である。戦後の食料管理制度(国による全量買い上げ・販売など)、70年代に入ると米余りを背景にした減反政策、90年代には米市場の部分解放として年間約77万トンの米の輸入をすることが決定(ウルグアイ・ラウンド)、2000年代には担い手政策として農業法人、大規模経営の促進、2018年には減反政策の廃止とこれまでの政策を大転換した。現在は国は介入せず農家・J Aなどが市場需給のバランスを取る自由市場主義への転換期。そして今回の米騒動である。

自由主義を貫くのであれば価格は市場の「見えざる手」に委ねるしかない。私たちがどんなに頑張っても物価を上げたり下げたりはできない。

これまでの米の価格が安すぎたとは政治家は口に出せないだろうが、これが資本主義の本質ならばそれに文句を言わず消費者が稼ぐ力をつけるしかない。

最高経営責任者 蜘手 健介

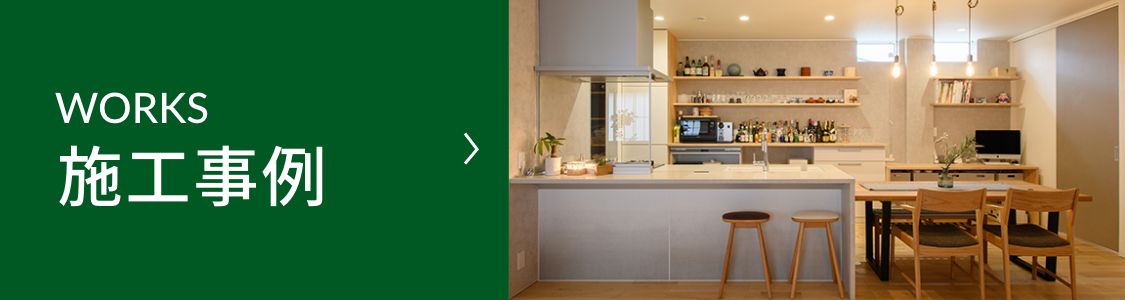

ロビンのリフォーム・リノベーションサービス一覧

ロビンは、換気扇レンジフードの交換リフォームから、設計士がご提案するフルリノベーション、注文住宅まで幅広く対応しております。

それぞれのサービスの紹介、施工事例、お客様の声などをご覧ください。